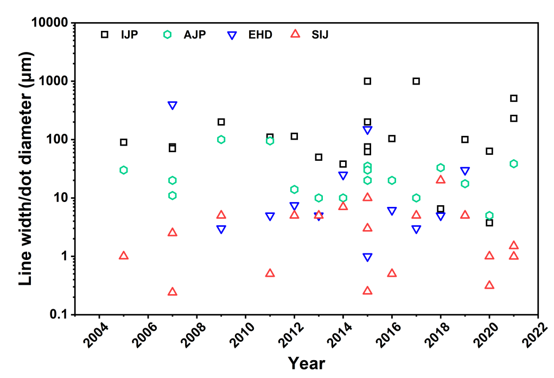

隨著人工智能、圖像識(shí)別和5G通信技術(shù)的快速發(fā)展,增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)和虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)技術(shù)正以驚人的速度發(fā)展。新冠疫情背景下,遠(yuǎn)程辦公和遠(yuǎn)程消費(fèi)交互日益增加,市場(chǎng)再次將注意力轉(zhuǎn)向AR/VR,對(duì)技術(shù)應(yīng)用的投資增加。據(jù)IDC預(yù)測(cè),從2020年到2024年,全球AR和VR行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將分別從280億元和620億元增長(zhǎng)到2400億元。市場(chǎng)爆發(fā)的主要原因之一是性能優(yōu)異的新型顯示技術(shù)的突破,顯示器件作為AR/VR的基本元素,除了重量輕、體積小之外,還應(yīng)該具有超高像素密度和快速刷新速度。目前,液晶顯示器 (LCD) 和有機(jī)發(fā)光二極管 (OLED)這兩種主流的顯示技術(shù)已被應(yīng)用于近眼顯示器 (NEDs) 和頭戴顯示器 (HMDs)。然而,由于較低的轉(zhuǎn)換效率、顏色飽和度以及老化快、壽命短等缺點(diǎn),加速了新型顯示技術(shù)的開(kāi)發(fā)。Micro-LED具有優(yōu)異的光學(xué)性能和長(zhǎng)的壽命,被認(rèn)為是下一代終極顯示技術(shù)。最小像素尺寸達(dá)到數(shù)十微米,高像素密度為其在AR/VR提供了可能。除了高像素密度,全彩化也是實(shí)現(xiàn)Micro-LED在AR/VR關(guān)鍵要素,其中,色轉(zhuǎn)換方案是實(shí)現(xiàn)全彩化的有效方法,通過(guò)噴墨打印技術(shù)將量子點(diǎn)沉積在藍(lán)色或紫外Micro-LED芯片上實(shí)現(xiàn)三色發(fā)光,同時(shí)避免了巨量化轉(zhuǎn)移。近年來(lái),壓電/熱噴墨打印、氣溶膠噴墨打印、電流體動(dòng)力噴墨打印、超級(jí)噴墨打印等技術(shù)被用來(lái)沉積色轉(zhuǎn)換層,為實(shí)現(xiàn)Micro-LED全彩化表現(xiàn)出極大潛力。

圖1 各種噴墨打印技術(shù)的線寬分布

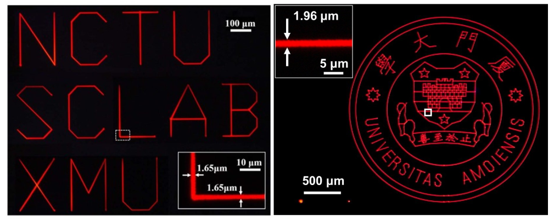

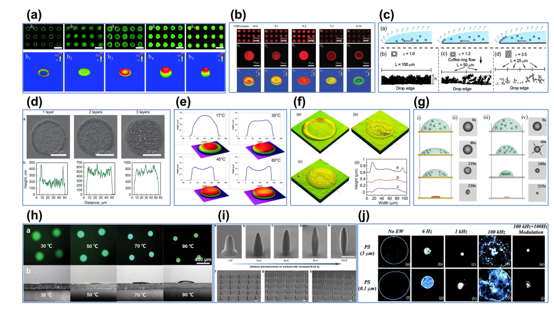

最近,廈門(mén)大學(xué)張榮教授團(tuán)隊(duì)與臺(tái)灣交通大學(xué)郭浩中教授合作,在Opto-Electronic Advances 2022年第5期上發(fā)表了題為“噴墨打印技術(shù)的原理及其在AR/VR微型顯示中的應(yīng)用”的綜述文章。本文首先介紹了AR/VR技術(shù)的研究進(jìn)展,然后討論了Micro-LED顯示技術(shù)的研究進(jìn)展及其在AR/VR中的適應(yīng)性,以及通過(guò)噴墨打印技術(shù)制備Micro-LED色轉(zhuǎn)換層的優(yōu)勢(shì),討論了非輻射能量轉(zhuǎn)移機(jī)制以及色轉(zhuǎn)換層的厚度對(duì)色轉(zhuǎn)換效率的影響;介紹了SIJ相對(duì)于其他打印技術(shù)在分辨率上的優(yōu)越性。第二部分介紹了各種噴墨打印技術(shù)的打印原理,以及兩個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題:墨水的流變學(xué)參數(shù)優(yōu)化和解決咖啡環(huán)效應(yīng)的方案。介紹了每種打印技術(shù)適合的墨水流變學(xué)參數(shù)及流變學(xué)參數(shù)對(duì)打印效果的影響。綜述了咖啡環(huán)效應(yīng)的兩種解決思路,及具體的改善方法。最后,強(qiáng)調(diào)了與色轉(zhuǎn)換層相關(guān)的一些潛在問(wèn)題,包括光串?dāng)_、藍(lán)光吸收以及自吸收效應(yīng)。

圖2 SIJ技術(shù)打印的字母和校徽l(shuí)ogo

圖3 抑制咖啡環(huán)效應(yīng)的方法研究

Micro-LED為AR/VR的商業(yè)化鋪平了道路,而高像素密度的全彩化Micro-LED的制造是瓶頸之一。色轉(zhuǎn)換層方案是實(shí)現(xiàn)Micro-LED全彩化的有效途徑,噴墨打印技術(shù)的發(fā)展為高分辨色轉(zhuǎn)換層的制備提供了技術(shù)支持。

廈門(mén)大學(xué)楊曉博士生、林岳副教授為共同一作,廈門(mén)大學(xué)張榮教授與臺(tái)灣交通大學(xué)郭浩中教授為共同通訊,該工作得到了國(guó)家自然科學(xué)基金(11904302)、中央基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)校長(zhǎng)基金項(xiàng)目 (20720190005) 和廈門(mén)市科技重大專(zhuān)項(xiàng)(3502Z20191015)的支持。同時(shí)感謝香港科技大學(xué)劉紀(jì)美教授、南京大學(xué)劉斌教授、南方科技大學(xué)劉召軍教授的指導(dǎo)。

論文鏈接:https://www.oejournal.org/article/doi/10.29026/oea.2022.210123

來(lái)源:廈門(mén)大學(xué)半導(dǎo)體照明與顯示實(shí)驗(yàn)室

來(lái)源:廈門(mén)大學(xué)半導(dǎo)體照明與顯示實(shí)驗(yàn)室