近日,上海大學(xué)楊緒勇/張建華教授團(tuán)隊(duì)聯(lián)合美國密歇根大學(xué),在頂級學(xué)術(shù)期刊《Nature Photonics》發(fā)表的最新研究中,通過創(chuàng)新的 "局部晶格軟化" 策略,成功突破單組分白光量子點(diǎn) LED(sc-WQLED)的性能瓶頸,將其效率與壽命提升至商用水平,為環(huán)保型量子點(diǎn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化鋪平道路。

項(xiàng)目簡介

單組分白光量子點(diǎn)LED因低工作電壓、光譜穩(wěn)定等優(yōu)勢,被視為下一代顯示與照明的潛力選手。但長期以來,其發(fā)展受限于兩大核心難題:一是高效白光發(fā)光材料的缺乏,導(dǎo)致外量子效率(EQE)普遍低于2%,遠(yuǎn)落后于有機(jī)白光LED;二是現(xiàn)有通過自陷激子(STE)產(chǎn)生寬帶白光的方案,始終面臨 "效率與穩(wěn)定性不可兼得" 的困境——要么電荷傳輸能力差,要么結(jié)構(gòu)易失效,嚴(yán)重制約器件性能。

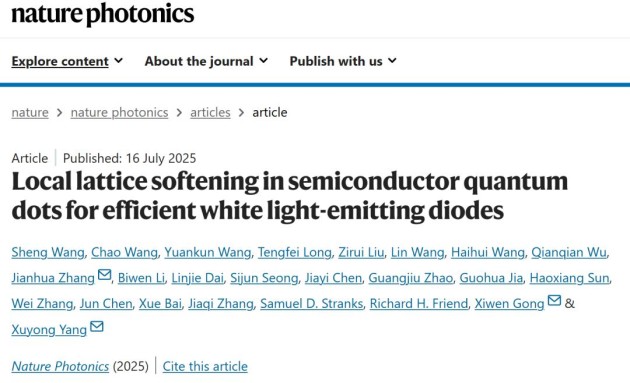

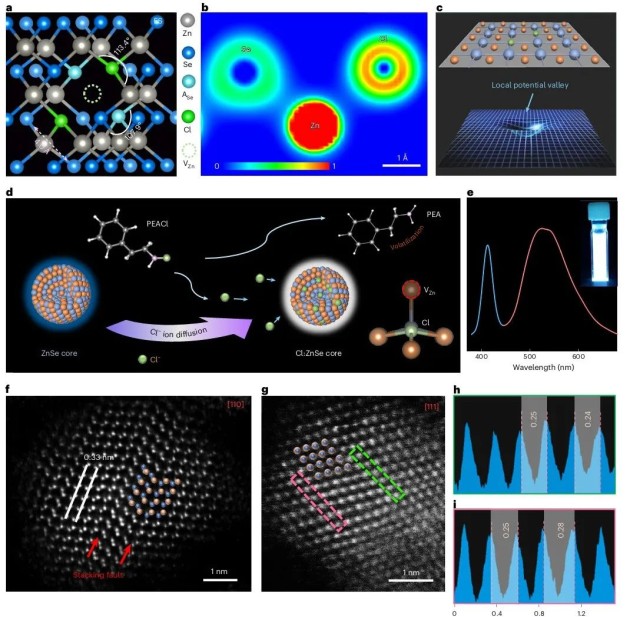

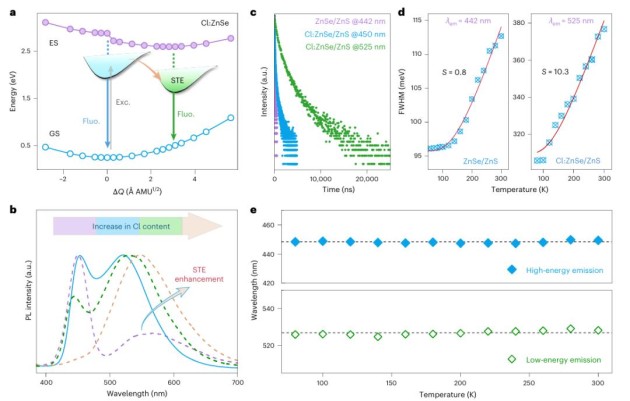

針對這一 "卡脖子" 問題,上海大學(xué)楊緒勇/張建華團(tuán)隊(duì)提出了局部晶格軟化新策略:通過鹵素離子(Cl?)異價(jià)摻雜ZnSe量子點(diǎn)核,在強(qiáng)共價(jià)鍵ZnSe基質(zhì)中構(gòu)建局部軟化晶格區(qū)域。理論計(jì)算表明,摻雜后形成的Zn-Cl離子鍵(軟化區(qū))與Zn-Se共價(jià)鍵(剛性區(qū))產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng):軟化區(qū)增強(qiáng)電子-聲子耦合,實(shí)現(xiàn)高效黃光STE發(fā)射(525 nm);剛性區(qū)則保留了藍(lán)光激子發(fā)射(450 nm)和優(yōu)異的電荷傳輸能力。這一設(shè)計(jì)從根本上解決了STE材料 "效率低、不穩(wěn)定" 的固有矛盾。

核心成果

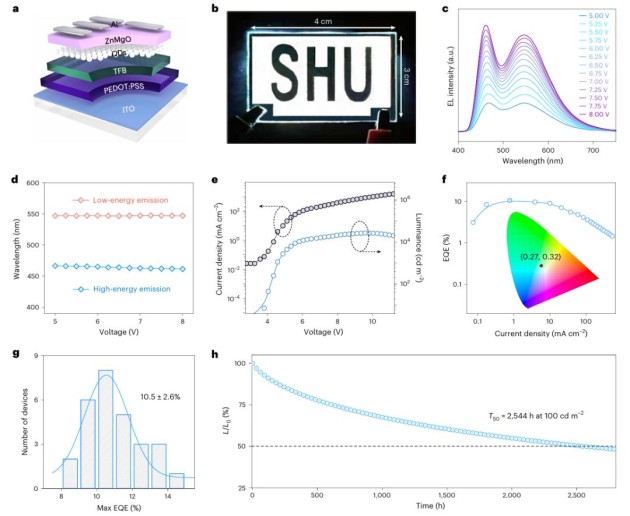

基于上述創(chuàng)新設(shè)計(jì),團(tuán)隊(duì)成功制備出Cl:ZnSe/ZnSe/ZnS核殼量子點(diǎn),其光致發(fā)光量子產(chǎn)率高達(dá)83%。以此為核心的sc-WQLED器件,性能實(shí)現(xiàn)跨越式突破:

· 效率躍升:最高外量子效(EQE)達(dá)15%,平均10.5±2.6%,首次將 sc-WQLED效率提升至商用級水平;

· 超高亮度:亮度突破 26,000 cd/m²,滿足大尺寸顯示與高亮度照明需求;

· 超長壽命:在初始亮度100cd/m² 下,壽命(T??)超2500小時(shí);

· 光譜穩(wěn)定:在80–300K寬溫度范圍內(nèi)無光譜漂移,保持了穩(wěn)定的發(fā)射特性。

此外,該器件采用無重金屬設(shè)計(jì),避免了傳統(tǒng)量子點(diǎn)中鎘、鉛等元素的環(huán)境危害,為 "綠色發(fā)光器件" 提供了全新解決方案。

圖1:白色量子點(diǎn)的制備和結(jié)構(gòu)分析

圖2:白色量子點(diǎn)的發(fā)光機(jī)制和光學(xué)性質(zhì)

圖3:白色量子點(diǎn)的超快激子動力學(xué)和能帶結(jié)構(gòu)

圖4:基于單組分量子點(diǎn)的白光發(fā)光二極管 sc-WQLED器件結(jié)構(gòu)和性能

隨著消費(fèi)電子對 "低耗、環(huán)保、高清" 的需求升級,無重金屬量子點(diǎn)技術(shù)正成為產(chǎn)業(yè)競爭的新焦點(diǎn)。

該項(xiàng)研究不僅填補(bǔ)了單組分白光量子點(diǎn) LED 的性能空白,更通過創(chuàng)新的晶格工程策略,為光電材料設(shè)計(jì)提供了新思路,有望推動顯示與照明產(chǎn)業(yè)向 "更高效、更綠色、更低成本" 轉(zhuǎn)型,未來在智能家居、可穿戴設(shè)備、戶外照明等領(lǐng)域?qū)⒄宫F(xiàn)廣闊應(yīng)用前景。

【原文鏈接】

https://www.nature.com/articles/s41566-025-01716-y

(來源:上海大學(xué)紹興研究院)